随着全球气候变化的加剧,自然灾害频发已成为人类社会面临的重大难题与挑战。全球气候变暖背景下,洪水灾害是全球范围内发生最为频繁的自然灾害之一,其影响范围之广、破坏力之强,对人类生命与财产安全带来了严峻的威胁。另外,台风登陆、过境与残余势力都会增加洪水灾害的发生频次,增加洪水持续时间,加重洪涝灾害的损失。依据国家防灾减灾救灾委员会办公室及应急管理部最新发布的全国自然灾害概况报告,2023年度洪涝灾害造成的直接经济损失高达2445.7亿元人民币。

洪水应急监测对数据时效性的要求较高,及时掌握洪水的分布范围、洪水时序动态变化,可有效减少洪涝灾害对居民生命财产的持续性破坏。传统的人工观测和简易设备点位洪水监测方式,需要大量的人力,时效性差且存在人员无法进入受灾区的问题。随着遥感技术与大数据的发展,遥感卫星的分辨率、重访周期、幅宽等性能参数逐渐提升,遥感影像已被广泛用于洪水监测领域。相较于光学影像受光照、云雾影响大,合成孔径雷达卫星(SAR)能够主动发射信号,不受光照和恶劣天气的影响,恰好能够满足洪水应急监测的时效性需求。然而,当前国内可用的SAR卫星资源有限,应用较多的有欧洲的哨兵一号和中国的民用卫星高分三号。SAR卫星星座运营商天仪研究院拥有海丝一号、巢湖一号及涪城一号3颗C波段SAR卫星,卫星具有分辨率高、重访周期短、灵活性强的优势,在突发的洪水应急监测领域具有重要的实际应用价值。本文以2023年第5号超强台风“杜苏芮”引发的洪涝灾害为例,介绍了应用天仪SAR卫星进行洪水应急监测、洪水淹没范围提取、重点区域的长时序监测与洪水范围变化分析。

一、天仪SAR卫星概况

巢湖一号SAR卫星于2022年2月27日在海南文昌发射,涪城一号SAR卫星于2023年6月7日在酒泉卫星发射中心发射,具备合成孔径雷达干涉测量技术(InSAR)干涉成像功能,可实现对地表毫米级形变的监测。针对本次“杜苏芮”台风带来的洪涝灾害,天仪研究院利用巢湖一号、涪城一号两颗C波段的SAR遥感卫星对受灾区域进行持续性成像。

表1是两颗卫星的卫星参数,表2是卫星的成像参数。两颗卫星均具有5种标准成像模式,分别为聚束模式(SP)、条带模式(SM)、扫描模式(ScanSAR,NS/ES)、逐行扫描地形观测模式(TOPSAR);均具备区域多点目标的连续成像能力、精密定轨能力、在轨成像处理等功能;均具备4小时应急成像能力。获取的信息可用于全球范围内的国土利用、海洋环境、应急响应、地质灾害、水利和农业监测、森林防火、城市安全等领域。

二、水体提取技术流程与方法

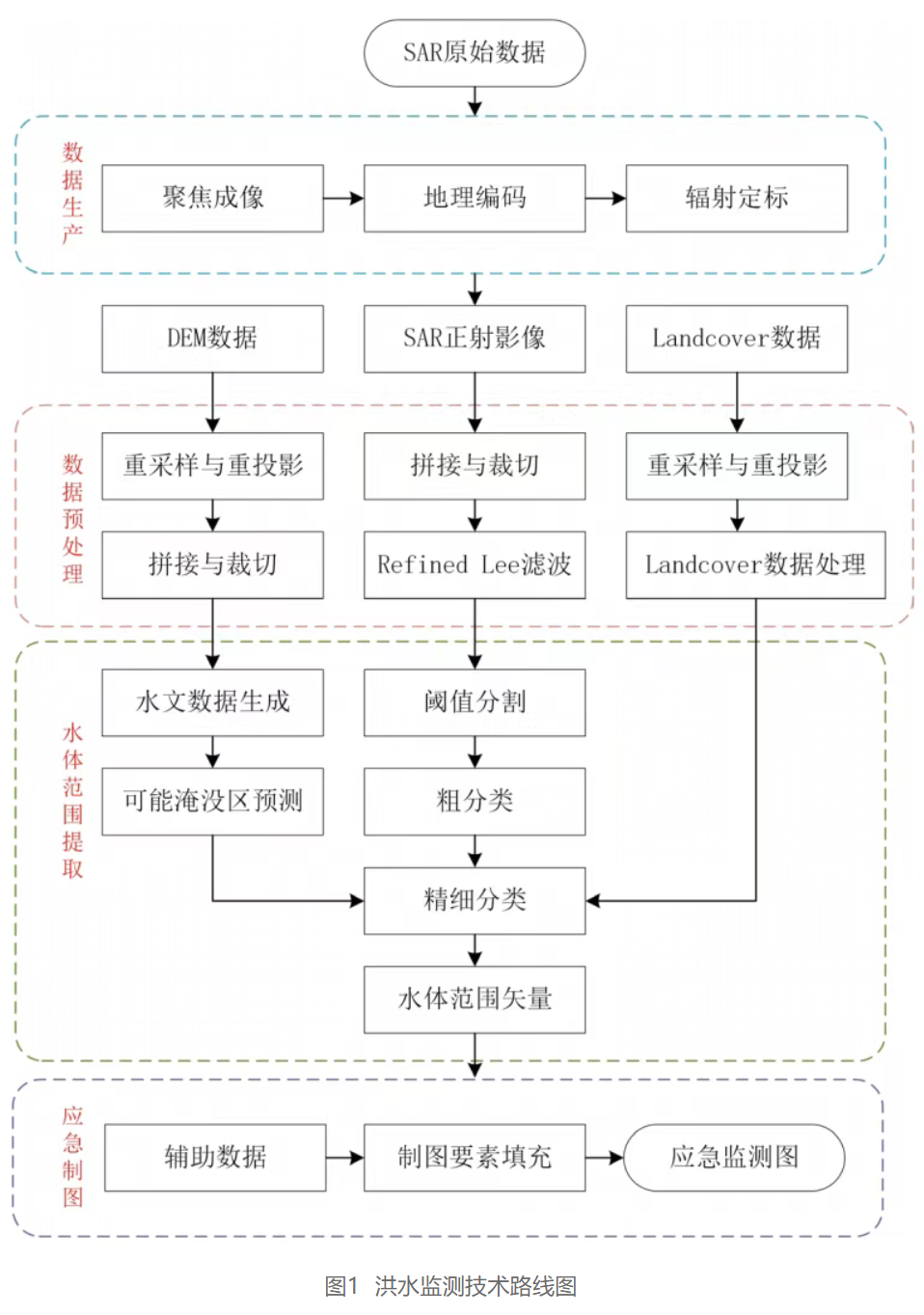

完善、高效的水体提取技术流程与方法是开展洪水应急监测实际应用的基础。图1是洪水监测的总体技术路线,分为数据生产、数据预处理、水体范围提取、应急制图四个环节。

(1)数据生产

SAR卫星原始回波数据,传到地面处理系统后依次经过聚焦成像、地理编码、辐射定标过程,生成带有强度特征的正射影像。

(2)数据预处理

为了提升洪水提取的准确度,本文借助数字高程模型(DEM)生成水文数据,引入土地利用类型数据去除阴影的干扰,利用Lee滤波对SAR图像中的乘性噪声进行抑制。为了提升水体提取的效率,根据主影像的经纬度与分辨率,将目标区域的DEM数据和土地利用类型数据自动进行裁剪、拼接、重投影与重采样。

(3)水体范围提取

首先,对SAR影像的强度直方图进行log变换,采用大津法求得阈值,进行二值化分割,得到水体的粗提取结果。随后,利用全球流量积累数据生成流栅格与流向文件,并构建高程模型生成水文模型,以预测淹没区域。在精细分类阶段,通过Sieve运算去除小斑块与异常值,开运算优化水体边缘,提高数据处理效率。最后,将精细分类的栅格数据转换为矢量格式。

(4)应急制图

应急制图的主要流程包括矢量数据与辅助地理信息数据叠加、制图要素填充等步骤,目的是能够直观展示洪水淹没区域。

三、“杜苏芮”台风洪涝应急监测

1.台风概况

2023年第5号台风“杜苏芮”于7月28日晚以强台风级强度登陆福建晋江沿海,7月29日,在安徽境内减弱为热带低压并停止编号,但其残余环流仍继续北上并持续影响中国北方,华北、东北相继出现极端暴雨天气,海河发生流域性特大洪水,松花江流域发生严重汛情灾情,此轮洪涝灾害具有来势凶猛,持续时间长的特点。

2.数据获取及时效性

2023年7月下旬,天仪研究院在福建沿海预先拍摄登陆前影像,7月28日当天对台风中心登陆点福建晋江市沿海进行高清成像,7月29日开始对河南鹤壁周边水域成像,之后重点集中在京津冀区域,对大清河流域与蓄洪区做长时间连续成像监测。在8月4—14日期间,对东北灾区进行同步成像。“杜苏芮”台风影响期间,利用巢湖一号、涪城一号两颗SAR卫星共在东北拍摄了13次,华北拍摄超过36次,华南拍摄7次,总景数超200景,影像交付时效是成像4小时内,最快交付时效为成像后3.3小时。

3.洪水监测与分析

(1)洪水应急监测

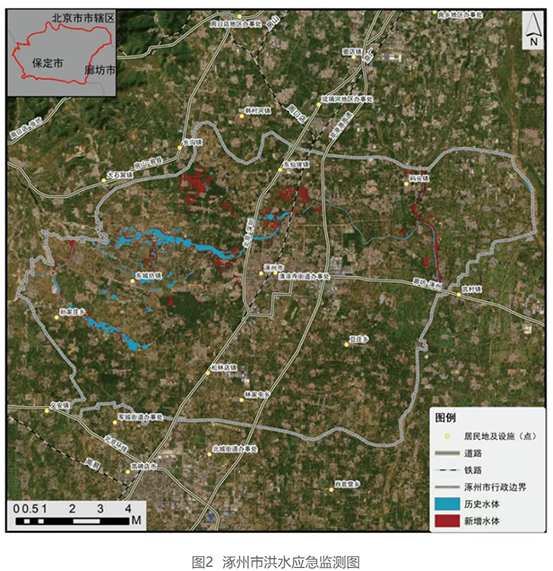

7月29日—8月1日,“杜苏芮”残余势力给华北地区带来了强降雨,京津冀地区发生大暴雨,局地特大暴雨,导致大面积洪涝灾害的发生,农田、道路和建筑物等地物被淹没,多条河流发生流域性特大洪水。7月31日21时,天仪研究院获取受灾严重的河北省涿州市区域3m分辨率条带模式的SAR影像,并进行快速的水体范围提取,基于历史数据,获取新增水体的范围,结合道路、居民点等地理信息数据完成涿州市洪水应急监测制图,如图2所示。

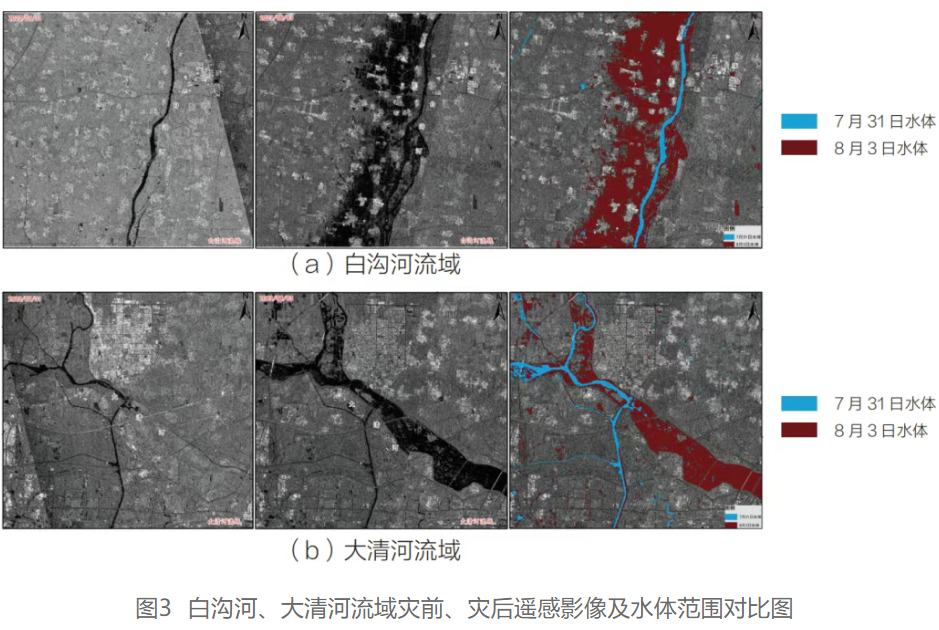

同时,天仪研究院分别于7月31日和8月3日获取京津冀地区10m分辨率扫描模式的SAR卫星遥感影像,并进行对比分析。从影像整体来看,8月3日较7月31日后向散射特征变弱,影像整体变暗,说明8月3日洪水灾害的范围与淹没程度较7月31日均加重。图3展示了白沟河、大清河流域两个时期的遥感影像及水体范围分布。

通过对比两期的SAR卫星遥感影像发现:8月3日白沟河流域大范围的农田和村庄受到洪水的侵袭,受灾情况严重,灾前水体面积为4.63km2,灾后水体面积是57.78km2;8月3日大清河流域漫溢,河道明显增宽,洪涝严重,灾前水体面积为9.12km2,灾后水体面积为38.75km2。

面对突发的洪涝灾害,天仪研究院能够迅速获得高质量影像,依托自主的水体提取算法,快速地提取水体的范围,量化洪水淹没面积,叠加地理信息矢量,快速定位受灾区域。

(2)多期洪水时序变化监测

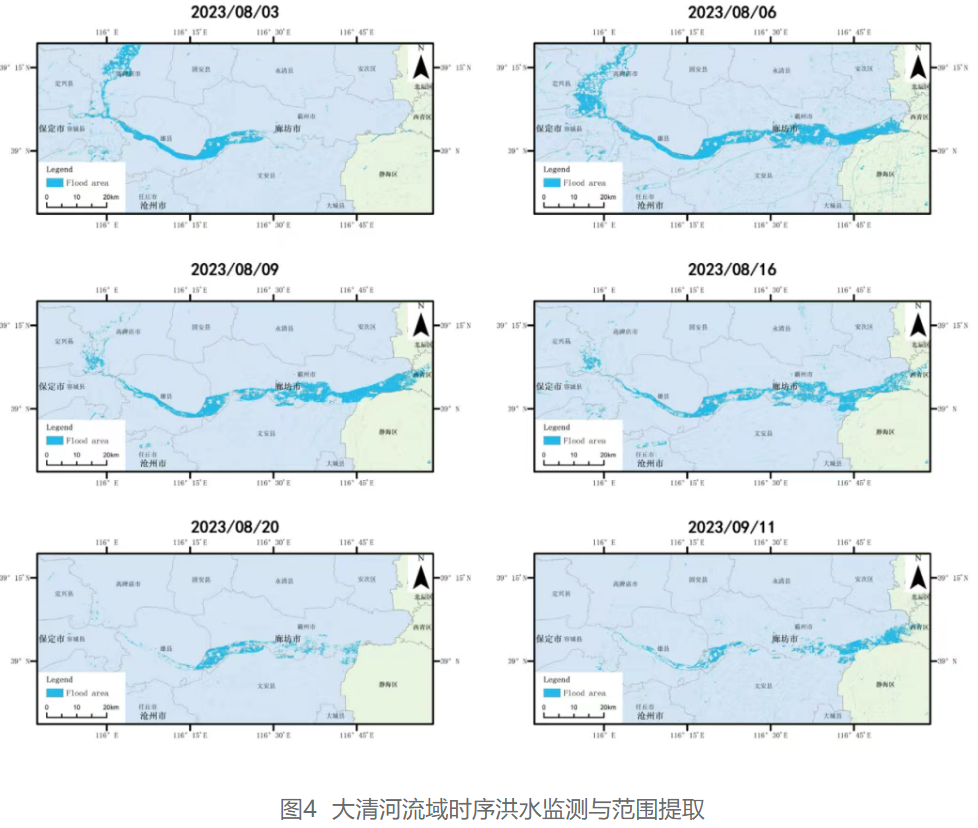

2023年7月31日,大清河流域发生编号洪水,8月2日启用霸州的东淀蓄滞洪区。本次洪水从北京市房山区的山区发源,在河北省保定市与廊坊市、天津市西青区与静海区产生洪涝灾害,最后汇入渤海。鉴于大清河流域洪涝灾害严重,2023年8月3日至9月11日期间,天仪研究院对大清河流域与东淀蓄滞洪区的淹没情况进行连续的跟踪观测,图4是长时间序列水体范围提取监测图,通过对比可以明显看出洪水淹没范围、洪水高峰时段和洪水消退的情况。长期、持续的SAR卫星监测,获取了洪水的动态、演变信息,掌握灾后恢复进展,为灾后评估提供科学依据。

四、结束语

SAR卫星凭借全天时、全天候,能够在恶劣的天气条件下持续获取高质量影像数据的成像能力,成为了洪水应急监测的重要技术手段。本文基于天仪SAR遥感卫星数据,借助天仪研究院自主的洪水监测系统,以2023年“杜苏芮”台风带来的洪水应急监测为例,阐述了天仪SAR卫星数据获取的能力、时效性、稳定性以及洪水提取分析能力;对洪水灾害严重区域进行时序监测,探讨洪水的时序变化。在应对此轮洪涝灾害的过程中,天仪SAR卫星稳定的成像质量和数据精度,为洪水灾害的监测和评估提供了可靠的数据支持。在洪水提取方面,通过自适应阈值二分类水体提取算法,准确地从SAR影像中提取出洪水区域,为灾害评估和救援工作提供了重要的参考依据。

文章来源:卫星应用公众号